私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

いままでの投稿: 2018年

パブリックロイヤーのすすめ @九大ロースクール

先週,司法試験が行われました。法科大学院修了生・受験生のみなさん,お疲れ様です。

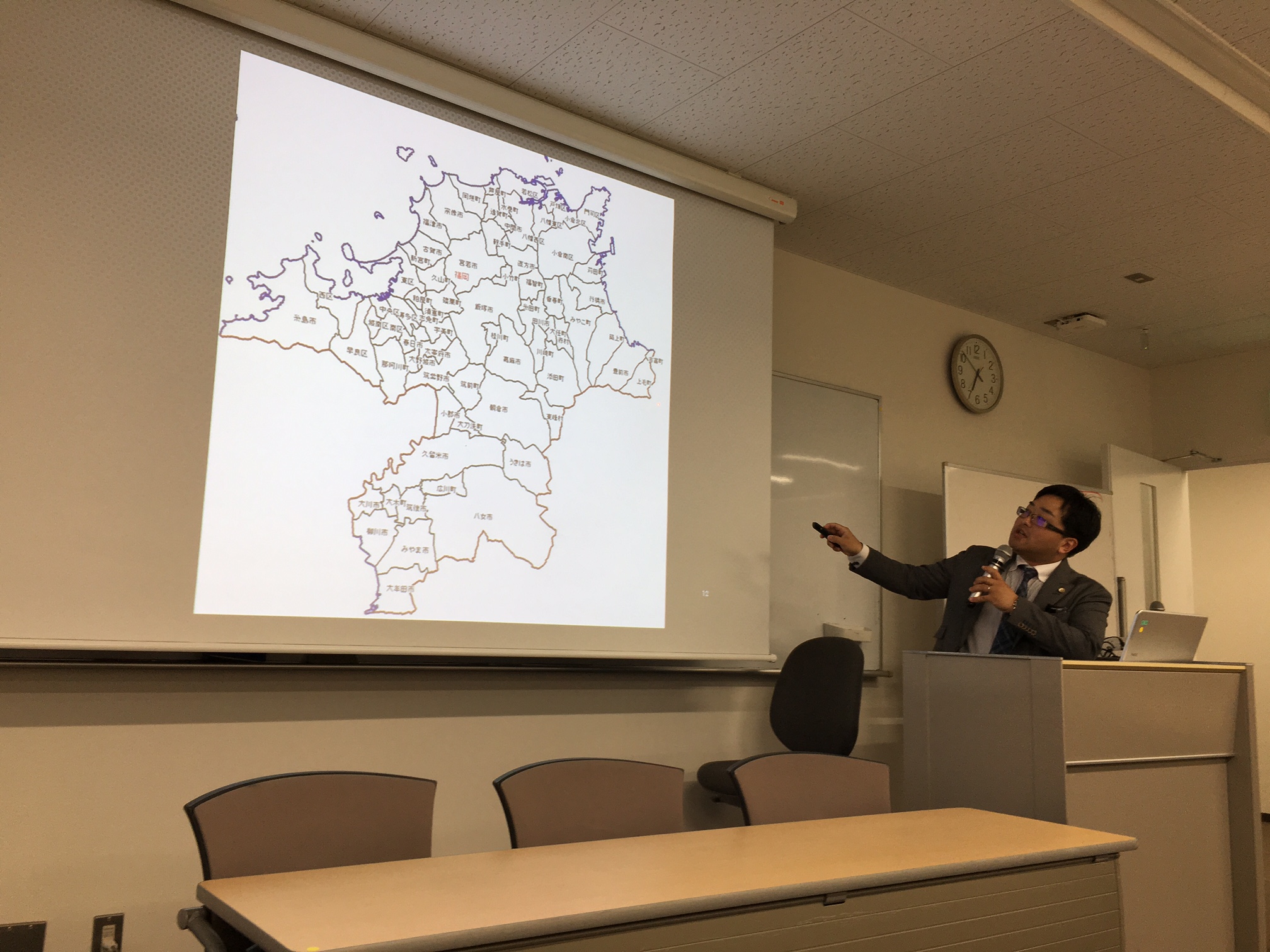

在校生が,試験後のキャリアをイメージしやすくなるよう,修了生・受験生が合格後の就職活動等に役立てていただけるよう,九州大学法科大学院にて,「パブリックロイヤーのすすめ」と題する講話・座談会を執り行ってきました。そのうちの1ステージで,豊前ひまわり基金法律事務所の活動報告をさせていただきました。豊前市のアピールも目いっぱいしてきました(笑)。

みなさん,興味を持っていただけたようで,真剣に聞いてくださっていました。昔は,目をキラキラさせながら,いろんな人からいろんな話を聞いていたなー…とか,一生懸命勉強して,受かりたい受かりたいと突っ走っていたよなー…とか,いろいろと思い出し,懐かしいような気持になりました。若い方々の夢と希望と不安を前に,こちらも感慨深いものがありました。

地方でのリーガルアクセスにつき,最前線で改善を目指し,法の支配を浸透させていく。私の原点。少しでも,パブリックロイヤーに興味を持っていただけた方がいればうれしいですし,将来,一緒に,司法アクセスの改善のため頑張っていきたいと思いました。

オニメン3

今回は,平譲屋にて,オニメンをいただいてきました。

麺は,こんにゃく麺のようです。からし,高菜などで辛さを演出する反面,りんごも入っていて,辛みと甘みが混ざった,不思議な味でした。こんにゃく麺ともよくあっています。オニメンも,店によって本当にいろいろで,面白いなと思いました。

生きていくあなたへ

105歳まで生涯医療に携わってきた日野原重明先生。昨年7月,残念ながらお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りします。

その直前に行われたインタビューをまとめた「生きていくあなたへ 105歳どうしても遺したっかった言葉」。

1つ1つのお話が,大変興味深く,感銘を受けるものでした。特に,各章の最後,大きな字で短い言葉がいくつも紹介されています。これは,先生が,生前に書き溜めていた言葉をそのまま掲載しているということ。言葉の含蓄,言葉の持つ力といったものを感じられました。言葉を扱う職に就いている者として,大変考えさせられるものでした。

第三章にて,「ゆるすことは難しい」というお話があります。先生は,「ゆるす」ことを考えるとき,「恕す」という字を思い浮かべるそうです。この漢字は,心の上に如くと書く。つまり,ゆるすとは,誰かに許可を出すとか悪いことをした人をゆるすということではなく,「相手のことを自分のごとく思う心」という意味なのだそうです。相手をゆるすという行為は,自分をゆるす行為。ゆるせない心を持ち続けることはしんどく,だからこそゆるすことで,私たちは楽になれる。そのような話が紹介されています。

場面は違うのかもしれませんが,私達が扱う「紛争」の場面においても,誰かを“ゆるす”かどうかということが問題になり得ます。相手をゆるすのではなく,相手=自分をゆるすという考え方は,代理人として当事者に深くかかわる私達も見落としがちな考え方ではないかと思います。ある弁護士が,紛争はいつか必ず解決に至る(事件処理ができる場合もあれば,時間が解決してくれるときもあり,結末に至る過程はともかくいつか必ず解決するという趣旨だったと思います。)と話していたことを思い出しました。おおいに参考になるお話と思いました。

先生は,よど号ハイジャック事件において,人質にされた経験がありますので,複数個所において,その話に言及があります。なかでも,ユーモア,笑いの効用をお勧めしますというくだりで,ハイジャック犯に対し,乗客の1人が,「ところでハイジャックって何ですか?」と尋ねた際のエピソードが印象的。犯人もその質問にうまく答えられず(日本で初めてのハイジャック事件であり,当時言葉は浸透していない),先生が,ハイジャック犯に,「ハイジャック犯がハイジャックを知らないとはいかがなものか」と言ったそうです。機内は,大笑い。犯人も,乗客もです。その瞬間は,なんだか温かい雰囲気につつまれ,そのような経験から,どんなときにもユーモアが必要だと感じたということです。

このような極限状況のなかというのは想像もつきませんが,ユーモアの重要性は痛感するところです。よく,「弁護士は話がつまらない」と言われてしまうところでもありますが,人間力を磨いて,いつも笑い声に溢れた私達でありたいと思いました。

とりとめもない感想ですが,本書は読みやすく編集されており,それでいて内容は大変深く,医療的なものだけではなく広く人生全体について考える契機にもなると思います。広く読まれるとよいなと思いました。

出所後に関する取組み

本日の西日本新聞に,興味深い記事がありました。「受刑者 今や『金の卵』」というタイトルです。

神戸刑務所が,受刑者を対象にした就職面接会を開いており,人手不足が深刻な土木業界などの企業ニーズとマッチしているのだとか。よい試みだと思います。

日本の社会では,1度前科がつくと,やり直しが難しくなりやすいという風潮があることは,否定しがたいと思います。経験上,お金がない,やることがない(仕事も見つからない)…などとい場合には,特に,再犯に及ぶなど,よからなぬ方向に動いてしまうケースも多いような気がしています。そのため,懸命に働き,あわせて生活の糧も確保できる,ひいては再犯を防止できるという意味で,良い活動ではないかと思いました。

稲森和夫さんが,仕事をすることは,心を高めることだ,と言っていたのも思い出しました。仕事を通して,反省を深めるということもできるかもしれません。

弁護人としての活動は,裁判中のかかわりに過ぎず,被告人の長い人生を考えると,裁判での対応と立ち直りのきっかけを与えるくらいの,ほんのささいなかかわりしかできません。刑事司法・刑事政策について,今後も,広い視点で考えることができるよう,さまざまな取り組みに触れていきたいと思いました。

希望食堂

とある方から,豊前市で評判のよい隠れ家的な定食屋があるよと教えていただいたため,さっそくいただいてきました。

宇島駅少し外れにある「希望食堂」です。看板が出ていますので場所はすぐにわかります。なかは,テーブルが2つ,座敷が1つ,カウンター(椅子5つ程度)。お酒も飲めるところのようです。 ちゃんぽんが美味しいと聞いたので注文。かなり辛めの味付けでしたが,野菜たっぷり,海鮮も垣間見え,家庭料理のような素朴な雰囲気の料理ながら,大変美味しかったです。値段もおおむね飯物・麺物それぞれ500円未満のものばかりで,ワンコインでおなかいっぱいになれそうです。

隠れ家めぐりの一環としていいかもしれません。外部の方も,豊前にお越しの際はぜひ。

地方のいいモノ,伝える使命

日経新聞の名物コラム,「私の履歴書」は,広く知られているところと思います。著名人らが自らの一生につき,毎日紙面の1コマを用いて,ざっくばらんに語っています。平成30年4月末までは,ジャパネットたかた創業者の高田明さん。私も長崎県出身ですし,私含む家族はヘビーユーザーでもありますから,特に興味をもって,記事を読むことができています。

平成30年4月28日(土)では,高田さん27回目の連載。「地方巡り、いいモノに光」というタイトルで,ジャパネットを退いた後の活動について記事が展開されています。

「多くの地方に共通しているのは、地元にいいモノがあるのに、それを伝えきれないもどかしさを抱えていることではないか。地方創生のお手伝いというと大げさだが、本当の地域再生とは国の助成といったお金の問題ではなく、そこに生きる人たちの営みを広く知ってもらうことなのだろう。伝え方ひとつで、世の中に埋もれている商品が輝き出し、働く人が報われる。」

高田さんは,自分の半生を振り返りながら,「伝えたつもり」ではなく「伝わった」で初めて変化を起こしていける,と話しています。実体験に基づくもので,非常に説得力があります。

地方で仕事をする私にとって,非常に示唆的な記事でした。豊前市にも,とてもいいモノがたくさんあります。先日,さまざまな方を豊前市にご案内した際にも,非常に喜んでいただき,そのことを確信しました。弁護士の性質上,地方のアピールをする機会というのが本来限られますが,私も地方のためにできる限りのお手伝いをさせていただきたく,今回の記事もおおいに参考にさせていただきます。

不祥事

先日,豊前市のコンプライアンス研修を行いました。それもひとつのきっかけとして,各組織で,どのような構造で,不祥事が起こるのか。関心をもって考えているところでした。

そんな折,池井戸潤「不祥事」を読みました。破天荒なヒロイン花咲舞が,銀行内部の暗部にメスを入れていく,痛快な物語です。自らも優秀なテラー(金銭出納係。銀行などの金融機関の窓口で,客と応対する人。)であり,かつ,臨店担当として,各行に指導をしていきます。

銀行という「組織」のなかで,複雑な「人間関係」を背景に,どうして事件が起こるのか,ミステリーの要素も含みながら,話が展開していきます。短編がいくつか並びますが,最終的には各話がまとまって最終章「不祥事」につながっていくという構成であり,読みやすく,それでいて,伏線等も楽しめ,もう1度読みたくなる良書です。

あくまで「正論」をぶつけて成敗していく花咲(相方の相馬は「狂咲」と呼んでいる。)の指摘・指導は,読んでいてスカッとします。奥ゆかしさのある日本人にとっては,逆にこうしたヒロインに憧れを感じる人も多いのではないでしょうか(もちろん,人間関係を円滑にするという古来からの知恵ですから,奥ゆかしさも大切です。)。こうしたキャラクターが映えるのは,裏を返せば,日本には言いたいことが言えないという雰囲気があるということかもしれませんね。

「不祥事」の背景として,妬み,そねみなど人間の複雑な感情が絡んでいることや,多忙な現場におけるさまざまな要素が絡み合っていることなどが描かれており,コンプライアンスを考える上でも,参考になるお話だったと思います。

法人確定申告書の読み方

日弁連の研修で,私的整理を取り扱いました。これに関し,企業の活動の実態を把握するために,決算書,確定申告書,勘定科目内訳明細書,法人事業概況説明書等をどう読み解くのか,企業の再生支援をする立場の目から,ご教授いただきました。バンカーや経営者等の参考にもなると思いますので,私の備忘も含め,記します(順不同)。

確定申告書。別表第二を見れば,株主の構成がわかります。もちろん,株主名簿や株券発行会社かどうか・株券の有無/所持者なども確認すべきですが,重要な情報です。「損金不算入」という考え方をきちんと把握すべきです。会社は経費にしたけど,税法上は損金にしないもの。交際費等がそれにあたります。今期より前の欠損金を使っているかどうかは注意。今期の本業の営業成績とは関係しない税法上の処理については,キャッシュベースでとらえなおすという発想も大事。別表第五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」はチェック。税金の滞納が大きすぎると,私的再生が困難になります。金融機関の貸し付けと異なり,社会保険料等を含む公租公課は,頻回な督促や連絡もないことが多く,ため込みやすいです。滞納があるということは,それを支払った時には,滞納税が確定して,その後に滞納税の支払いも求められるということ。滞納の裏には簿外に延滞税があることに注意しなければなりません。国税ですから,まけてもらえませんですからね。別表第五(二)の「延滞税」の記載にも注意が必要です。別表第七(一)も大事。青色欠損金は,タックスプランの基本。別表十六(一)では,減価償却に注意。償却不足があるということは,利益が出なかったから,償却を見送ったということだろう。償却というのは,フィクション性の強い考え方なので,キャッシュベースに引き直して考えることも大事。

決算書。まずは純資産の合計を確認して,資産超過かどうか,債務超過でないかを確認。さらに,実質的にも資産超過を確認する。資産の部のうち,「売掛金」が多い場合は,回収できるかどうかが重要。「商品」が多い場合は,在庫をチェック。本当に売れるのかをチェックします。「投資有価証券」などの記載がある場合は,関連会社の株式や証券でないかなどを確認。親子会社などであれば,親会社が悪くなれば子会社も悪くなるのが普通です。そうすると,株式や証券に価値がなくなるかもしれません。

損益計算書。その企業の本業の成績は,「営業利益」にあらわれます。ここが黒字でなければ,相当ヤバイかもしれません。利益が出てるか?をまずは確認する必要があります。さらに,利益が出てないように見える,またはトントンなどというときは,キャッシュベースでみるとどうか?という点もチェックします。たとえば,販管費内訳をみて,減価償却が計上されている場合,その減価償却分は,実際にキャッシュが出ていくわけではないので,キャッシュベースに直す場合は,加算して考えます。キャッシュベースでみてなんとかプラスになっている企業であれば,なんとか持ちこたえる芽を見出せますが,そうでなければかなり厳しいと思います。

勘定科目内訳明細書。「売掛金」の明細を見ると,取引先がわかって,ビジネスモデルを俯瞰する上で参考になります。3年程度は推移を見ますが,特定の会社の金額が変わっていないときは,単に回収できていないだけという可能性があるので注意。また,「その他」の金額が大きい場合も,本当に回収できるのか,注意が必要です。「在庫」も粉飾が多いところなので注意。「その他」が多いときは特に注意です。「借入金」の明細については,個人,特に社長からの借入金がないかチェック。負債が多いように見えても,社長からの借入だけが多い場合などは,整理がしやすいかもしれないです。

法人事業概況説明書。事業内容や役員や従業員の数がわかったりと便利。

……などなど。実際の書面を見ながら,私も,日々,見る目を養っていきたいと思います。ご紹介まで。

拘置所のタンポポ

前回の「ほんとうの『ドラッグ』」に引き続き,DARC創設者である近藤恒夫さんの著書の紹介です。

法曹界では,むしろこちらが有名でしょう。自分が覚せい剤に魅了されていった経緯,そこから抜け出すためにあがく日々など,「ほんとうの『ドラッグ』」と重なる部分も多くあります。しかし,当時世間をにぎわせていた,酒井法子(のりピー)の薬物問題に関するコメントがなされていたり,知られざる薬物の世界について詳しく解説してあったり,立ち直った又は直ろうとしていたさまざまな方々に関する実録が記されていたり,また違った趣の記載部分もあります。近藤さんを支える方々のなかに,1度は直接近藤さんに有罪の判決をくだしている奥田保元裁判官(弁護士)との友情についての話も記されており,大変興味深いです。

「ほんとうの『ドラッグ』」は読みやすく,メッセージ性の強いシンプルなつくりの本という印象ですが,「拘置所のタンポポ」は,より実話や評論が深められている本だという印象。残念ながら薬物に関わってしまった方への更生支援として,又は若い方々への法教育の一環として,広く読んでいたきたい本です。

ほんとうの「ドラッグ」

DARC(=DRUG ADDICTION REHABILITATION CENTER)という施設があります。薬物依存の方の支援をする施設です。その創設者,近藤恒夫さんも,自身が薬物に依存していたという経験者です。その著書として,「拘置所のタンポポ」が有名ですが,「ほんとうの『ドラッグ』」という本も,読みやすく,それでいて,経験者しか語れない,凄みを感じさせる内容の本です。

薬物依存は,「否認の病」とも言われるようです。自分は大丈夫,いつでもやめられると思っていても,その実,いつまでたってもやめられない…。薬物依存は,意思の問題ではないとも言われており,どうすれば解決できるのか,刑事弁護等で,頭を悩ますことも,少なくありません。私自身,経験したこともないわけですから,あまり偉そうに上から解決法を示すこともできないわけです。薬物依存が疑われる方には,「とにかく読んでみて」と本を渡して読んでもらう。何かしら感じるところはあるはずです。

著者が,覚せい剤を使用したきっかけは,歯が痛くて,痛み止めを所望していた際,「覚せい剤,打ってみる?」と言われたことだそうです。最初は,そんなきっかけでしたが,たちまち覚せい剤のとりこになって,アリ地獄のような,ドラッグの悲惨なわなが待ち構えていたと述べています。その背景。家が半焼した際についた嘘。父母が離婚して,父のことを訪ねられるたび,父は戦争で死んだと言い続けたこと。その2つの嘘が自分の心を重苦しく,さみしくさせたといいます。親しくしていた先生が,ヒロポンの中毒者だったことも,薬物使用のハードルを下げさせたのではないか。そのように分析しています。

では,著者が,どうやって,立ち直ったのか。薬物依存を防ぐ1番確かな方法は何か。答えは「友情」とのこと。著者は,アル中の神父さんに誘われ,ミーティングに参加するようになって,人生が変わります。中毒者の特徴である「明日から」を止めよう。これについても,考えが変わります。「明日のことはだれにもわかりません。だから,今日のことだけを考えましょう。just for today(今日だけのために)」…更生の経過は,是非本を読んでいただきたいです。おすすめします。

最後に。著者は,裁判官に言われた言葉を片言も忘れたことないと言います。

「刑務所という自由のない場所で,自分の意志によらずに覚せい剤をやめさせられるのではなく,覚せい剤を使える事由の中で自分の意志でやめることのほうを,わたしはあなたにしてもらいたい」